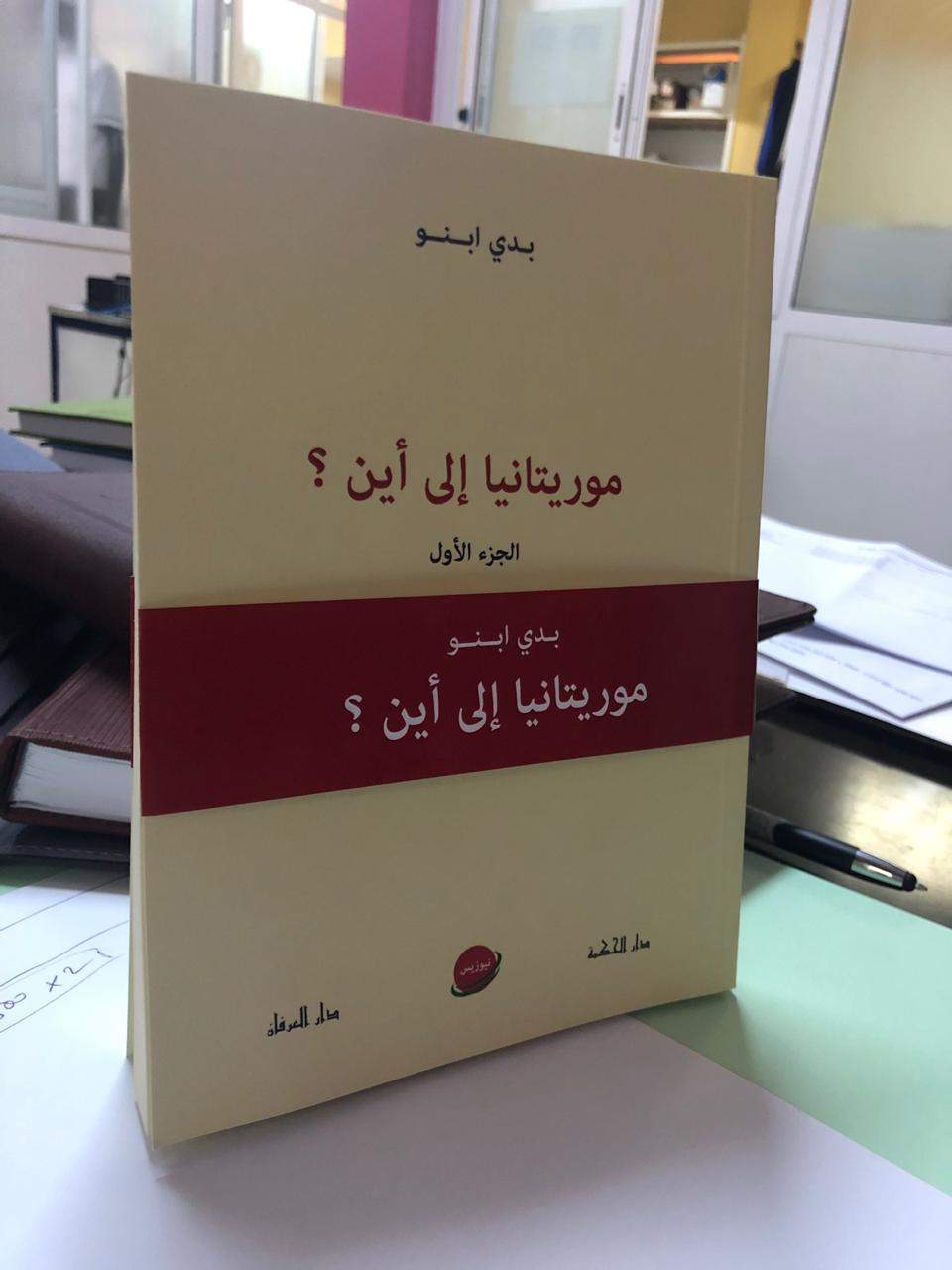

كتاب: "موريتانيا إلى أين؟" للباحث د.بديأبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.

الحلقة السابعة: سينلوي واللغة والأرستقراطية الدينية

جدير بنا أن نستحضر المفارقة التاريخية الملفتة التي مثلتْها علاقة المنظومة السنلوية بالأرستقراطيات الدينية القديمة. فبقدْر ما نظرتْ الإدارة الاستعمارية للأرستقراطية الدينية لدى من سمّتْهم بـ"العرب البربر" كحليف استراتيجي، ولو مع بعض التحفظات الأساسية، فقد نظرتْ للأرستقراطية الدينية في الضفة ضدّيا كعدو استرتيجي تلزم مواجهته وتدمير مرجعيته.

ما الفرق الجوهري بين الأرستقراطيتين مادامت المرجعيةُ الإسلامية وثقافتها العالمة مشتركتين حينها بينهما؟

الواقع أن بعض الأدبيات الاستعمارية تلحّ على أنّ فضاء "السيبة" قد أنتجَ أرستقراطية دينية "مسالمة" غالباً بينما أثمرت ضفة السنغال والغرب الإفريقي لجنوب الصحراء بشكلٍ عام أرستقراطية دينية مسلحة و"ثائرة".

كما تُركز الأدبيات نفسُها على أن أغلب حركات المقاومة الغرب افريقية كانت بقيادة الأستقراطيات الدينية التي أعلنتْ الجهاد منذ الموجات الاستعمارية الأولى، خلافاً لِما كان عليه الأمر في الغرب الصحراوي.

ليس من مهمّتنا هنا مناقشة وجاهة مثل هذا التحليل التي يتكرّر في بعض الأدبيات الاستعمارية، ولا استنفار النماذج المضادة التي يعرض لها عادة من لا يتبنّون مثل هذا التحليل. ولكن يهمنا انعكاس هذه القراءة الكولونيالية على التوجهات العامة الموروثة عن إدارة سينلوي. فقد نتج عنها أن "سينلوي" قد جعلتْ من مهمات ما وسمتْه بالإدارة المباشرة إخضاعَ الأرستقراطيات الدينية في الضفة اليسرى وتدمير بنيتها التعليمية الدينية بنسبة كبيرة.

وبطبيعة الحال فقد تمّ تنفيذ السياسة السينلوية فيما يتعلق بالإدارة المباشرة بشكلٍ أعمق في محيطها الترابي الأقرب، أي في المكونات غير الناطقة بالعربية كلغة أمّ في الضفة. وهو ما كان له تأثيره المحوري على الدولة الموريتانية الوليدة بما مثله سينلوي جغرافيا وتاريخيا في مسلسل نشوئها، وبما ضُمّ إلى الدولة من مناطق الإدارة المباشرة في حوض النهر.

وغني عن الإشارة هنا أنه بالمقابل كانت من مهمات الإدارة غير المباشرة مُداراة الأرستقراطية الدينية في مناطق هذه الإدارة الأخيرة، أي في حيّز الناطقين بالعربية كلغة أمّ، وإن في مستويات مضبوطة.

وبديهيٌ أنَّ لهذه السياسات استثناءات معتبرة ومراحل مختلفة. ولكن المنحنى التاريخي العام اتّجه َوفْق هذا المقتضى.

لنتذكّر في هذا السياق، عكساً لما يُعتقَد غالباً، أنّ المسار الطويل للحضور الأوربي في شواطئ الغرب الصحراوي، الذي صادفتْ بداياتُه توسّعَ الانتشار الحساني في المنطقة نفسها، ساعدَ كثيراً بشكل غير مباشر، وبدون قصدٍ في الأغلب، على تطور دور المحظرة ودور الزوايا الدينية بشكل أعمّ.

ولكن "التوسّع الكولونيالي - في عقوده الأخيرة - قد خلخل، كما هو معروف، جوانب عدّة، من المحظرةَ وأرستقراطيتها ماديا واعتباريا، بعد تراجع الدور التأميني المنوط بسلطتيْ "الركاب والكتاب". كما تمكّن من خلق رأسِ مالٍ رمزي سلطوي مرتبطٍ بلغته و"نخبتها" المتشكلة ببطء.

غير أنّ هذا المسار المتأخر كان أساساً سياقاً عاما (مثلا النتائج الأمنية لبسط النفوذ بعد 1934 إلخ.) ولم يكن مرتبطا بالضرورة بخيارات وقرارات سياسية بالمعنى المباشر للعبارة.

وبالرغم أن الأرستقراطية الدينية الصحراوية ظلتْ تقاطع إلى حدّ كبير مدارس "حليفها" الكولونيالي فإنّ هذه المقاطعة لم تكن دائماً مناهضة لرغبة الإدارة الاستعمارية. بلْ كانت غالباً منسجمة معها على أكثر من مستوى. إلّا أنّ هذه "المقاطعة" فرضتْ أحياناً، في مرحلة معينة، على "سينلوي" أن تحاول سلسلة من الإجراءات التوفيقية لمداراة الأرستقراطية "المركبة الولاء".

وهي الوضعية التي تضافرت في أربعيات القرن الماضي وخمسيناته مع مخاوف الإدارة السنلوية من الانعكاسات المحلّية للوضع الدولي والإقليمي خصوصا أمام بدايات تأثيرالوسائط الخبرية وما ماثلها.

وهي كذلك الوضعية التي كانت، كما هو معروف، خلف إدماج مستوى ما من تدريس العربية في التعليم النظامي، مستوى ظلَّ خلال الحقبة الكولونيالية وفي الأغلب الأعم هامشيا وتقليديا.

اللـــــــغة لا تعـــــني اللــــغة

كان بيان التسعة عشر (Le manifeste des 19) أولَ تعبير مباشر عن الربط الذي تأسّس، لدى نخب الدولة الوليدة، بين المشكلة الثقافية ومشكلة التحاصص الثقافي "العرقي". قراءته في سياقه هي وحدها التي تستطيع أن تفسر لنا اليوم كيف أضحى إدراج العربية كمادة إلزامية في التعليم الثانوي العاملَ المفصوح عنه غالباً بخصوص المأساة الدموية التي عرفتها سنة 1966.

يطرح ذلك تلقائيا السؤال التالي: كيف أضحتْ تاريخيا قضيةُ لغة التعليم الميدانَ الذي فيه تـُدار كل المعارك المرتبطة بقضية التعايش العرقي والحقوق الثقافية أو ما درجتْ بعضُ الحركات السياسية على تسميته بـ"المسألة الوطنية"؟

فمن جوانب عدّة يكاد يتطابق التاريخ السياسي الموريتاني المعاصر مع تاريخ الإصلاحات التربوية والصراع على قضية لغة أو لغات التربية والتكوين.

الإشكالية الثقافية هي بطبيعة الحال الإشكالية المزمنة والمؤجّلة في آن التي ورثتْها أغلب الدول مابعد الاستعمارية، ليس من منظور التقسيم الجيوسياسي فقط، بل أيضاً بمقتضى المناخ الخاص الذي تشكلتْ فيه أغلب نخب "الاستقلالات".

يلزمنا إذاً مرةً أخرى أن نسائل جديا صراعَ "النخب" على الإمساك بأجهزة الدولة الوليدة كما تأسّس وساد على أرضية الحقوق الثقافية موازاة ما يُسمى بالاستقلال.

فبقدرما ظلّتْ الإدارة إبان "الاستقلال" إرثا سنلويا صرفا، ظلّ الوضع التربوي أكثر تعقيدا. ظل يحمل معه جانبا من المفارقة المؤسِّسة يكمن في وجود تعليم محظري راسخ رغم تراجعه المستمر منذ بداية القرن العشرين، بينما تشرِفُ عليه أرستقراطية "حليفة" للإدارة الاستعمارية أعلنتْ مقاطعة المدارس "النظامية". أي أنها تكمن في وجود علاقة زبونية ومتشنّجة في آن مع التعليم الكولنيالي النظامي وما اقتضاه ذلك السياق من محاولات توفيقية.

ثلاث فئات شكّلتْ غداة "الاستقلال"، الخريطةَ العامةَ للنخب الوليدة. وقدْ أدّتْ البنية الكومبرادية إلى أنْ يكون معيار توزيعها لغويا، خصوصا أنها مكوّنة أساساً من وحيدي لغة "التكوين"، وهو ما كان في صلب ما أطلق عليه في الستينات مشكل العربية.

ففي المستوى الأول تشكّلتْ الفئة الأكثر مركزيةً في الإرادة السنلوية من عددٍ محدودٍ من المنحدرين من الأغلبية الناطقة بالعربية الحسانية أي من منطقة الإدارة غير المباشرة، وهم من المكونين تكوينا متواضعا بالفرنسية والناطقين بالعربية كلغة أُم، من دون أن يمتلكوا بهذه الأخيرة، في الأعمّ الأغلب، تكوينا يُذكر أو تكوينا "معلناً". عددهم كان قليلا بحكم مجموع العوامل التاريخية والجغرافية والثقافية التي أفرزتْ علاقتهم بالمنظومة السينلوية، ولكن وراثتهم لبلد تمثلُ منطقةُ الإدارة غير المباشرة جلَّه ، مكّنهم من احتلال هرم الدولة الوسيطة الموروثة.

ومن جهة ثانية، وكنتيجة منطقية للمسلسل نفسه، فقد ظهرتْ إلى جانب النوع الأول فئة تكنوقراطية وفنية ممن ينحدرون من الضفّة أي من منطقة الإدارة المباشرة التي عرفت بنيتُها التعليمية - للأسباب التي ذكرنا - تغييرا هيكليا معتبرا خلال الفترة الاستعمارية المتأخّرة وتأثّرا أوسعَ نسبياً بالمدارس الاستعمارية.

وفي أسفل الهرم السلطوي والإداري يوجد المكتتبون على أساس تمتّعهم بتكوين تقليدي بالعربية وينتمي جلّهم إلى الأرستقراطيات الدينية وثقافتها التلقينية القديمة.

وفضلا عن ذلك ينتمي معظم هؤلاء الأخيرين إلى منطقة الإدارة غير المباشرة، أي أنّهم من الناطقين بالعربية كلغة أمّ، ولكنّ بعضهم أيضا ينحدر من الأرستقراطيات الدينية في الضفة.

ورغم النقص الشديد الذي عانته الدولة في بدايات نشوئها في المصادر البشرية واضطرارها بمقتضى ذلك لفتح الباب أمام تشكل هذه الفئة الثالثة، فقد زاد ضعفَ مواقع الأخيرة - إضافة إلى العوامل غير الذاتية - أنها غالباً وريثة لفترة مقاطعة الأرستقراطية الدينية للمدارس النظامية الكولنيالية وتزامنيا لتراجع المدّ المحظري منذ العقود الأولى للقرن العشرين.

وانضاف إلى ذلك أن عناصر الفئة الثالثة، في بدايات تموقعهم على الأقلّ، لم يكونوا يتمتعون إلا بتكوينات مهنية شديدة التواضع (كالدورات السريعة المحلية أو في بعض البلدان العربية). وهو ما سهّلَ انتشار الصور النمطية المناهضة لهم، وأضعف مرحلياً حظوظهم في المساواة المهنية. وهو كذلك ما زاد من حدة المنافسة بينهم وبين الفئتين الأوليين، وضاعف صراع استنفار المرجعيات الثقافية المختلفة والمتضاربة على أساسي التكوين والأصول الاجتماعية الفئوية والثقافية العرقية.

وهو إلى ذلك ما جعل الفئتين الثانية والثالثة تشعران - من منطلقين مختلفين - ومنذ البداية بالتمييز المتصاعد، وبالتعرّض لنظرة فوقية، وتحاولان، بمرجعيات متباينة وأحيانا متناقضة، التشكيك في مشروعية الفئة الأولى وسلطتها. وهو أيضا ما سمح بمطابقة كل من الأخيرتين مغالطياً مع مكونة أو مكونات ثقافية "عرقية" محددة.

.gif)

.png)